東北システムズ・サポート様 事例

RICOH Remote Fieldで臨場感のあるオンライン商談を展開 リアルを超える訴求力でビジネスチャンスを拡大、大型案件も受注目次

1.概要

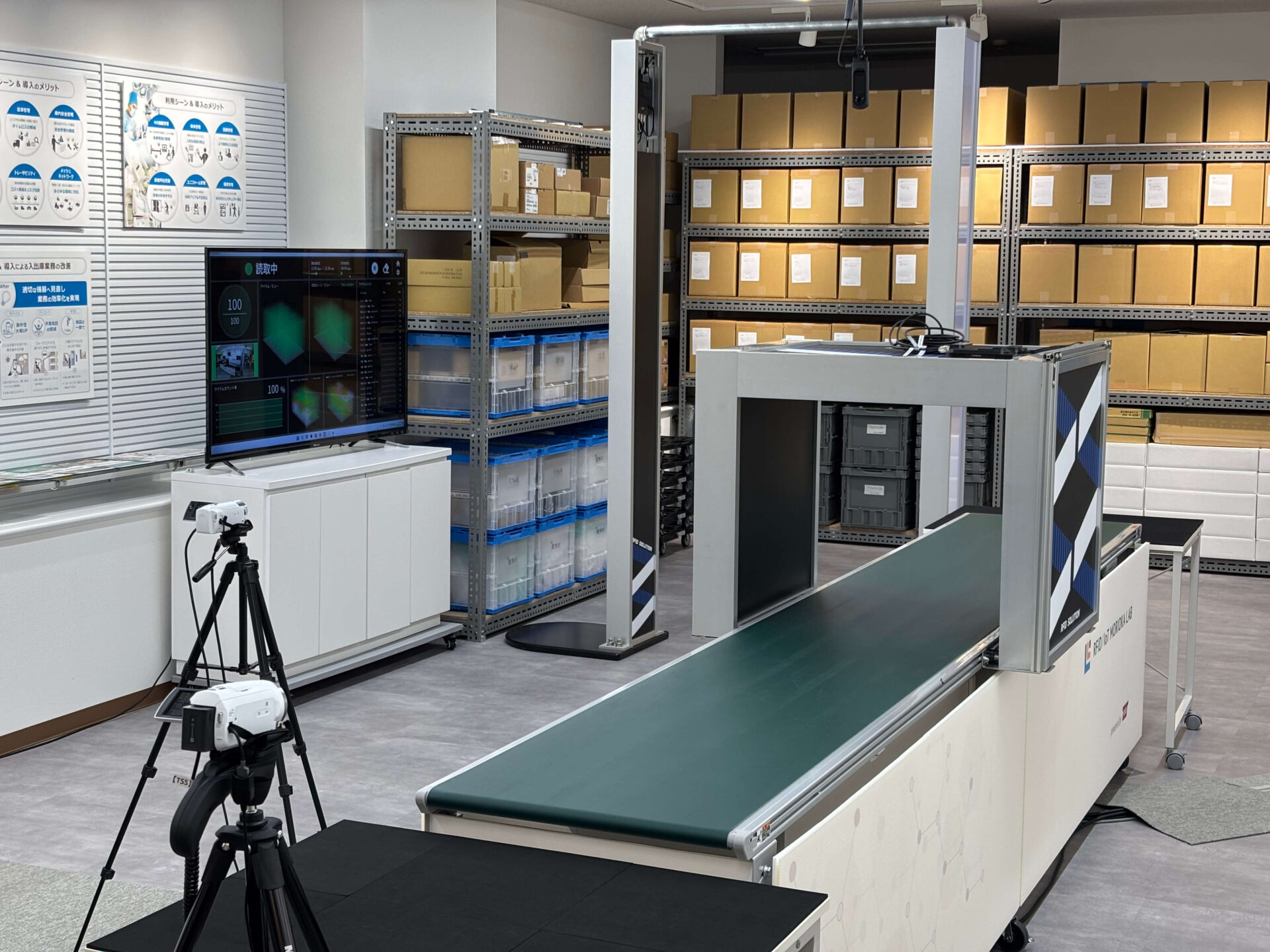

システム開発・システム基盤・無線機器ソリューションサービスを主軸に、幅広い技術や製品を展開されている東北システムズ・サポート様。宮城県仙台市に本社を置く企業として、地域に根付いた事業を大切にするのはもちろん、東北から全国へ多様なサービスを発信していくことにも注力されています。特に、RFIDの分野においては20年以上の実績があり、お客様企業は全国各地、様々な業界に広がっています。東北システムズ・サポート様では、遠方のお客様にも取り扱い製品を手軽にご覧いただける仕組みを整え、商談の機会を拡大していくために、RICOH Remote Fieldをご導入。お客様・営業担当者・ショールームをつないだオンライン商談のツールとして活用されています。 盛岡のショールームにRICOH THETAと固定カメラを設置し、製品のデモンストレーションをライブ配信。Teams会議の画面に、複数のライブ映像や各種データを表示することで、お客様がTeams会議の中で製品の性能を体感できるようにしています。リアル以上に訴求力の高い商談をオンラインで展開し、ビジネスチャンスを拡大。大型案件の受注も実現されています。2.課題と効果

【導入前の課題】

- 地域を問わず商談の機会を増やしたい

- 遠方のため、頻繁にショールームへ来社するのは難しいお客様も多い

- 特殊なシステムを用いるオンライン商談では、お客様に抵抗感を持たれてしまう

【導入後の効果】

- リアル以上に訴求力の高いプレゼンをオンラインで展開。商談の母数が増加し、大型案件の受注にもつながった

- 遠方のお客様も、臨場感のあるライブ映像で製品の特長や性能を手軽に体感できる

- お客様も使い慣れているTeams会議の中で、複数のライブ映像や各種データをご覧いただける

3.選定のポイント

- 360°映像をリアルタイムに配信できる

- Teams連携機能により、各種映像を手軽にお客様と共有できる

- 操作が分かりやすい

4.導入の背景と効果

新製品の商談をオンラインで行うため、RICOH Remote Fieldを導入されたそうですね。製品の概要を教えてください。

なぜRICOH Remote Fieldに興味を持たれたのですか?

RFID Tunnel がICタグをどれほど正確に読み取とれるのか、それを実証するにはお客様に盛岡や東京のショールームへお越しいただき、実物を見ていただくのが一番です。ただ、遠方のお客様にとっては移動時間や交通費のご負担が大きく、気軽に来社、というわけにはいきません。一方、デモ機をお客様の方へ送るとなると、設置する人員も現地へ向かう必要があるため、こちらも時間と費用がかかってしまいます。 全国各地に商談の機会を広げ、製品をご検討いただけるお客様の母数を増やす方法を探していた時に、RICOH Remote Fieldを知り興味を持ちました。RICOH Remote Fieldを選んだ理由を教えてください。

ICタグをつけた製品がRFID Tunnelに入る手前から通過するまで、約3~4メートルの流れ全体をRICOH THETAによる360°映像でライブ配信できること、しかも、その映像をTeams会議の中に表示できることが決め手です。 360°撮影できるツールは他にもあると思いますが、その中でもRICOH Remote Fieldが優れていると感じたのは配信のしやすさです。Teams連携機能により、お客様側は通常のオンライン会議と同様、Teams会議に参加する手順で、360°の映像にアクセス可能。画角も自由に変更して好きなところをご覧いただけます。背景をぼかすなどTeamsの基本機能はそのまま使えますし、これならお客様も抵抗感なく、オンライン商談に参加いただけると思い導入を決めました。RICOH Remote Fieldをどのように活用しているのですか?

お客様・営業担当者・ショールームの3拠点をつないだオンライン商談の中で、ショールームで行うデモンストレーションをライブ配信するために活用しています。 盛岡のショールームに、空間全体を映すRICOH THETAと、お客様に特に見てほしい部分をピンポイントで映す固定カメラを設置し、ライブ映像を配信。Teams連携機能を使って、360°の映像も固定カメラの映像も、さらに、読み取り状況等のデータが表示される製品のアプリケーション画面も、Teams会議の画面の中でまとめてご覧いただけるようにしました。そのほか、実際には目に見えない電波も、OBS Studioで映像を加工しスキャニングエリアを可視化するなど、どうすればお客様に製品の魅力が伝わるか検討を重ね、画面構成を工夫しています。

-

お客様側は特別な準備は不要。Teams会議の中でショールームのライブ映像を確認できる -

営業担当者がお客様の事業所に向かい、お客様事業所・ショールームの2拠点をつないだオンライン商談も実施

オンライン商談とリアルの商談で違いはありますか?

私は、RICOH Remote Fieldを使ったオンライン商談の方が進めやすいです。特に、お客様に製品詳細を初めてご案内する段階では、リアル以上に効果的な商談ができるように感じています。というのも、製品の性能がもっともよく分かる角度から撮影したライブ映像を、各種データとともに、Teams会議の画面一つでご案内できるからです。リアルだと、ICタグが読み込まれる瞬間をのぞきこんで見たり、製品のアプリケーションは別途パソコンで見る必要があったりと、なかなかひと目で確認、という訳にはいきません。 それから、オンライン商談でも録画ではなくライブ映像なのがポイントです。お客様のご要望を伺いながら、お客様が見たい映像・私たちが見せたいポイントを臨機応変に調整しながらリアルタイムに配信できる、これこそライブの強みですね。大型案件の受注につながったケースもあるそうですね。

はい。一度、お客様にショールームへお越しいただきデモ機をご案内したのですが、その時点では他社に少々リードされている状態でした。大至急ブラッシュアップし、提案期日の前日に何とか改良版が完成。ただ、提案期日は翌日、それまでにお客様に再度見ていただかなければ間に合いません。急ぎお客様にご連絡したところ、ショールームへの来社は無理だけれどオンラインなら時間はとれるとのこと。そこで、RICOH Remote Fieldを使って急遽プレゼンテーションを行いました。ライブ映像を駆使して製品の性能や改善点を訴求。その結果、やや不利だった状況から巻き返し、大型案件を受注することができました。RICOH Remote Fieldがなかったら、再プレゼンの機会は叶わなかったと思います。お客様には、製品自体を評価いただいたのはもちろんですが、「こういうオンライン商談ができる企業なら大丈夫だろう」とも感じていただけたようです。RICOH Remote Fieldについて、総合的な評価、ご感想をお願いします。

RICOH Remote Fieldの効果は本当に大きいと感じています。遠方のお客様や緊急の提案にも臨機応変に対応できるようになり、商談の機会が拡大しています。オンラインなら1日複数回、商談を行うことも可能なので、展示会の出展後、お問い合わせが急増するタイミングでもお客様をお待たせしなくても良いのは嬉しいですね。今後も引き続きRICOH Remote Fieldを活用し、ビジネスチャンスをさらに広げていけたらと思います。

5.お客様プロフィールと導入ソリューション

株式会社 東北システムズ・サポート 様

■所在地

宮城県仙台市青葉区中央1丁目6番35号 東京建物仙台ビル17F

職員数

228名(2025年4月現在)

■会社概要

1976年設立。システム開発・システム基盤・無線機器ソリューションサービスを主軸にビジネスを展開。システム開発・システム基盤では東北で仕事をすることに注力し、無線機器ソリューションでは東北から日本全国にサービスを発信。

■導入製品

■製品構成:

RICOH Remote Field

RICOH THETA

本Webページ記載の企業名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

本ページに掲載されている情報は、2025年2月現在のものです。